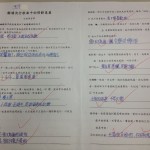

利用想像力,將過去、未來、或無法親眼目睹的事物,憑藉文字的描述,呈現在讀者的面前,就稱為示現修辭法。示現修辭法可分為追述示現、預言示現、懸想示現三種。

1.追述示現─將過去發生的事物藉由回憶、追念的方式描述,憑藉想像力寫出。

例:讀到此處,在晶瑩的淚光中,又看見那肥胖的青布棉袍,黑布馬褂的背影。〈背影〉

例:我曾經有許多紙船,在童年的無三尺浪的簷下水道航行,使我幼時的雨天時光,特別顯得亮麗充實,讓人眷戀。〈紙船印象〉

例:妾髮初覆額,折花門前劇,郎騎竹馬來,遶床弄青梅。(李白〈長干行〉)

例:方其破荊州,下江陵,順流而東也,舳艫千里,旌旗蔽空,釃酒臨江,橫槊賦詩,固一世之雄也,而今安在哉!(蘇軾〈赤壁賦〉)

例:遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發,羽扇綸巾,談笑間,檣櫓灰飛煙滅。(蘇軾〈念奴嬌〉)

2.預言示現─把未來的事情,將來可能會發生,或可能不會發生的事情,說得彷彿發生在眼前一樣。

例:否則,他的車子或許早已四輪朝天,不但病人延誤了急救的機會,他自己也要頭破血流了。〈得理讓人〉

例:早晚下三巴,預將書報家。相迎不道遠,直至長風沙。(李白〈長干行〉)

例:君問歸期未有期,巴山夜雨漲秋池。何當共剪西窗燭,卻話巴山夜雨時。(李商隱〈夜雨寄北〉)

3.懸想示現─把想像的事物或在現實生活中不可能發生的狀況說得好像真的在眼前一般,與時間的過去或未來無關。

例:也許那雨一下就是十天半月,農作物都有被淋壞、被淹死的可能,母親心裡正掛記這些事,煩擾憂愁不堪,但她仍然平靜和氣的為孩子摺船,摺成比別的孩子所擁有的還要漂亮的紙船,好讓孩子高興。〈紙船印象〉

例:獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人。(王維〈九月九日憶山東兄弟〉)

示現修辭投影

http://www.youtube.com/watch?v=JvDl7yl6gmo