分類彙整: 教師事務

國文領域會議之五:文創教學與桌遊應用研習

國文領域會議之四

導護:重鋪人行道之老樹與新苗

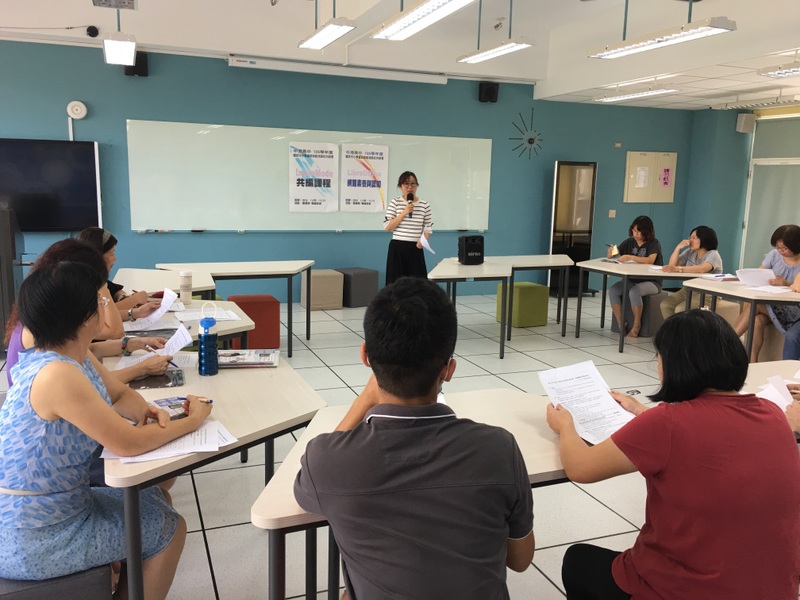

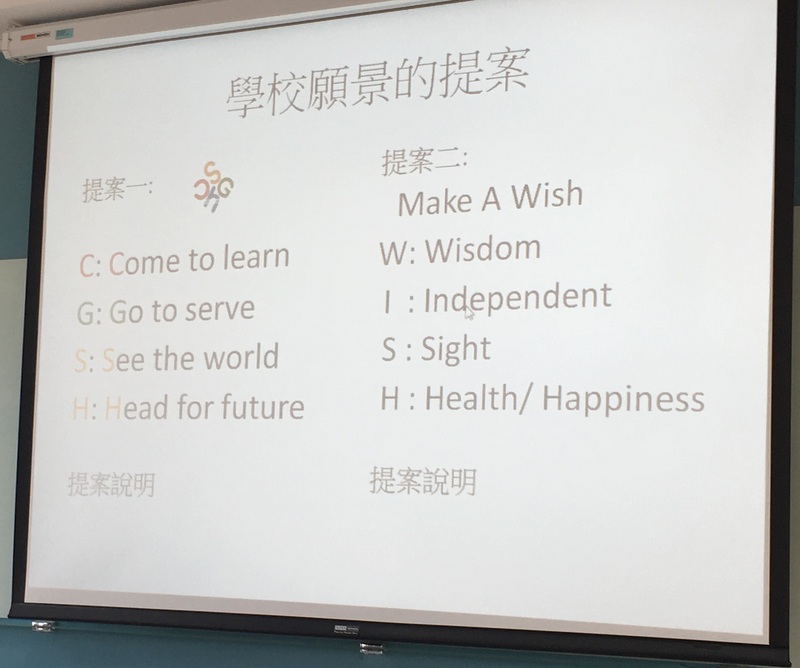

核心課程小組會議之六與生涯發展宣導

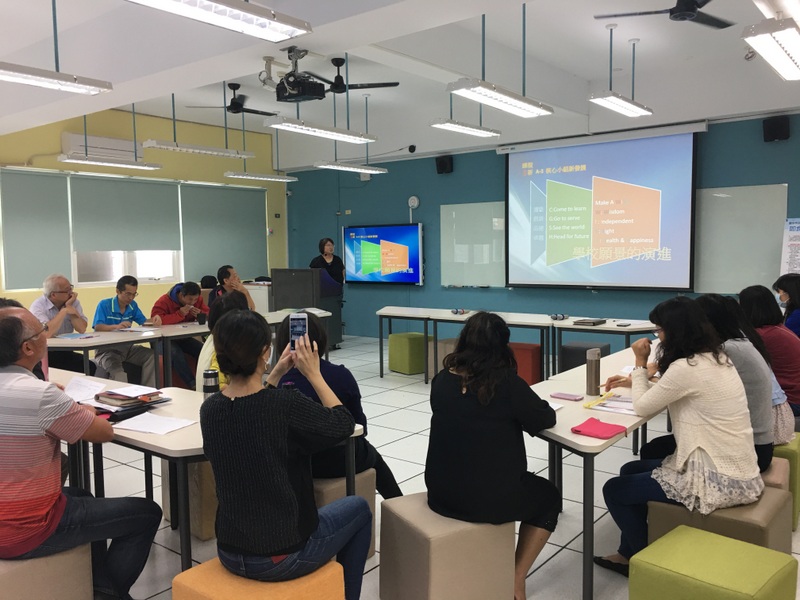

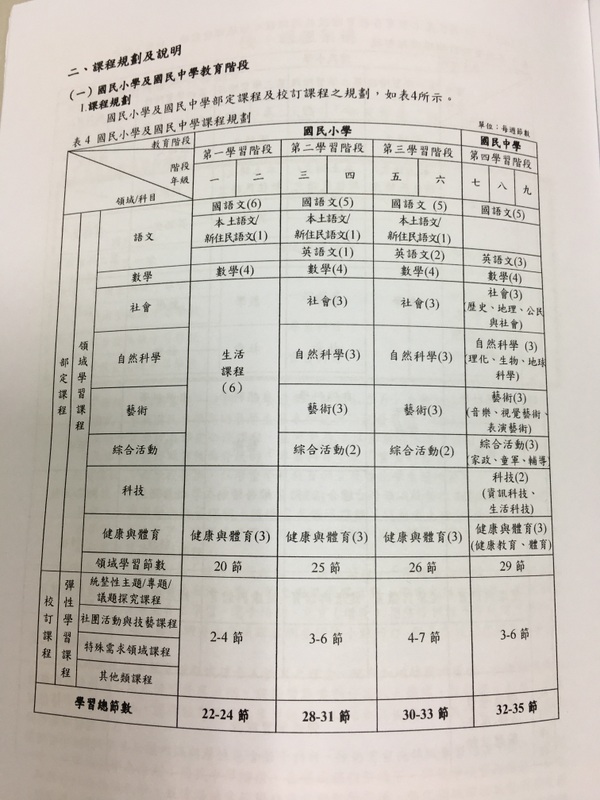

核心課程小組會議之五

圖資中心揭幕儀式

校慶開幕與市長致詞

國文領域會議之三與共編課程研習

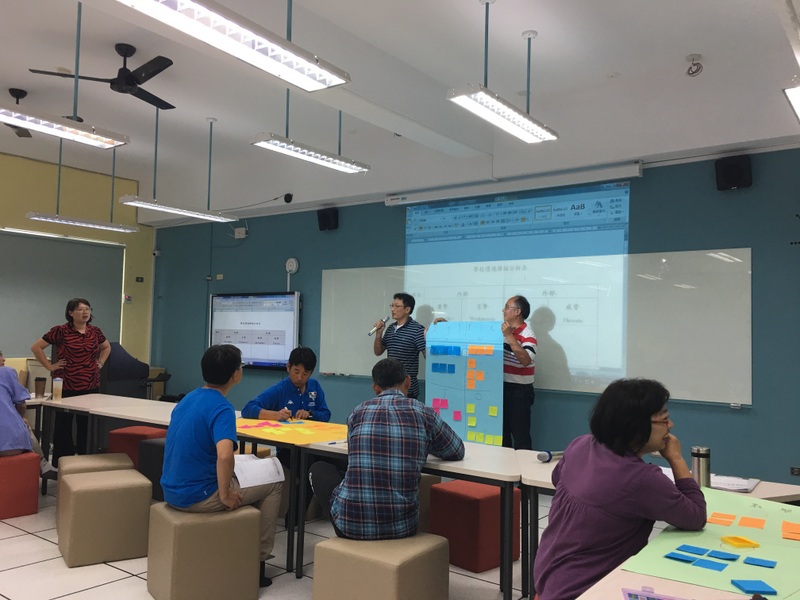

資訊知能培訓研習

導護:東側圍牆與體育館

核心課程小組會議之四

閱讀理解課的桃花源

今天品學堂的黃國珍老師在課堂上分享了一個例子:成功高中有一位學生在老師上陶淵明桃花源記一課時提出了一個問題—學生透過具體的證據(證據內容不明, 在此先認定符合科學推論)發現桃花源記中的桃花不不應該,也不會生長在溪水的兩岸,因此孩子認為桃花源記中陶淵明的故事缺乏合理性。黃國珍老師請問在座老師們對這樣的孩子提出了和閱讀理解不相同的觀念時該如何面對。我當下就表達非常欣賞這類孩子的求學精神,但是事件的真相又該是什麼呢?如何引導孩子解決閱讀的困惑?

PS>這篇文章既然是中國短篇小說的濫觴,這問題本不該成立。小說故事本來就含虛構成分,人事地物都可以是假的,只要與讀者相通的情意是真的即可,就好比會去較真於小說哈利波特中的魔法學校是否存在一事之人,恐怕只能被認定是個人眼睛業障重。

但孩子的提問難道就沒有意義嗎?我想提出一 些薄見。

1.讀每一篇文章時,我們難道不應該提出疑義,假設作者不一定是對的嗎?2.若作者自己並未對此文進行分類(陶淵明又不是參加小說類投稿)即便是後人推論桃花源記是一篇含虛構成分小說,讀者也可以選擇不相信(當然也應該提出證據才是)。

於是,針對此生的問題,我們可以先做三種假設:

A .學生關於樹種的科學證據並不周延,幾千年前的氣候與環境等都應考量。

B.陶淵明對於樹種認識不明確實有誤,極可能張冠李戴。

C.大文豪陶淵明很清楚桃樹可能的生長地,但他仍故意這樣寫。

再來我們就必須去尋找證據:

A和B都需樹種相關知識,在此暫不分析。一位大文豪若真寫錯了樹種名稱也不太會令人驚愕。此時支持C的老師當然也要向學生提出證據:

(閱讀理解當然很強調對於文本的觀察和分析,因此首先我們不妨從單篇文本中的文字敘述探尋是否有解答此問題的可能。但若沒有,那閱讀理解的文本應當可以擴大到作者其他的作品。)

如果陶是故意寫錯,陶的其他文本載明他愛的是菊花(舉例省略),那為何不用菊或是其他?

所以推論出:本文中桃花一定有什麼特別的意義?桃花的象徵?小說中的意象?桃=陶=逃?

這些問題我認為有助於對此篇文章意涵作更大意義的解析,而陶淵明故意埋藏在文字中的千年秘密就會成為此等資優生的下一批獵物囉!這不是很令人雀躍嗎?