臺灣大道行不行?淺析校訂必修臺灣大道特色課程

(作者為本校學生高秀滿、楊育樺、蔡品嫺,以下為節錄)

壹、前言

一、研究動機

高中新課綱的推動如火如荼,身為高中生的我們,正身陷在這一波課綱推動的浪潮中,我們所就讀的學校,也積極的在不同年段開設多元選修課程,這些多元選修課程中,也包括因應十二年國教發展校訂必修課程所試行的臺灣大道特色課程,然而,以路名為課名的課程意義是什麼,令人好奇。記得,從新聞中,曾有議員質疑本校臺灣大道特色課程「臺灣大道

除塞車嚴重、空氣差,還有許多百貨公司,其他還有什麼特色,可以教高中生什麼?」(陳秋雲,2017),在未來 Family2017 年 10 月號第 28 期的報導中介紹臺灣大道特色課程為校本課程,課程目的是「讓學生對學校、社區及家鄉有更多的認識與文化認同」(羅梅英,2017)。因此,引發我們對於學校校本課程的好奇,希望藉由本次小論文讓我們釐清臺灣大道特色課程的內涵、意義和定位,也更清楚校訂必修的意義。

二、研究目的

根據上述研究者動機,試圖淺析臺灣大道特色課程的校訂必修內涵,研究此課程的發展以及對學生的意義。因此本研究的主要目的如下:

(一)探討何謂「校訂必修」的內涵。

(二)了解「臺灣大道特色課程」的課程模組。

(三)探究校訂必修課程發展的理念與歷程。

(四)了解校訂必修課程實施的可能成效、困難與準備途徑。

三、研究問題

根據上述研究目的,提出以下研究問題,本研究的主要問題如下:

(一)十二年國教課綱之校訂必修課程的理念及規範為何?

(二)校訂必修—臺灣大道特色課程的模組之設計背景、動機與目標為何?

(三)校訂必修—臺灣大道特色課程的研發歷程為何?

(四)校訂必修—臺灣大道特色課程的成效為何?面臨的困難與挑戰為何?是否有調整的

策略?

四、研究方法

本研究採用文獻分析法、與訪談法。文獻分析法是透過探討相關文獻、書籍、網路資料、會議資料、研習成果報告,加以分析整理校訂必修的議題;訪談法則是透過有系統的問題取得臺灣大道特色課程實際教學的內涵。

貳、正文

- 臺灣大道特色課程

在高中優質化計畫的輔助下,中港高中也積極開展行政管理、課程教學、學生學習等各層面的特色創新,其中課程教學層面主要由臺灣大道特色課程教師專業學習社群著手推動,並在專家學者的指導下穩健的、逐步的進行校本特色課程的研發。

(一)臺灣大道特色課程發展歷程

自 102 學年因高中校務評鑑複評而申辦高中優質化輔助方案以來,中港高中在計畫的扶助之下逐漸成長蛻變,直至今日成為高中優質化新課綱推動的前導學校。在高中優質化輔助方案的支持,系統性的鼓勵與引導,教師的教學從個人單打獨鬥轉為積極參與教師社群,臺灣大道特色課程教師專業學習社群成立,開始著手研發校本特色課程。透過教師專業學習社群的實施,可以從社群的動態歷程細分為三個運作歷程,並於社群的發展中建構出臺灣大道特色課程。

1.課程醞釀與研發聚焦時期

102學年由教務處課務發展組長帶領,負責課程的推動,特色課程研發的成員,為行政與學科召集人,但社群的運作卻以行政為主導,教師們大多也未有參與教師專業學習社群的經驗,所幸在國立彰化師範大學林國楨教授的協助下,社群才定位在特色課程的研發,在這個階段,以研習講座的方式進行特色課程的探索,成員仍在釐清特色課程的意義,尚未有實際的課程產出,但逐漸在專家學者的引導下社群成員建立共識及關係,開啟對等對話,社群夥伴能自在地分享專業資訊及知識,逐漸規劃臺灣大道特色課程的架構。

2.課程統整與歸納整合時期

執行高中優質化輔助計畫一年後,隨著行政更替,社群性質轉變,臺灣大道特色課程教師專業學習社群的組成不再由行政主導,社群成員間已建立的信任和默契在前一個階段的基礎下,成員已能掌握特色課程和願景之間的意義,在發散的討論下提出可行的課程模組與特色課程綱要格式,社群成員也能夠給予彼此適時回饋,進行特色課程的統整和歸納,積極觀摩其他學校在特色課程社群運作的方式,刺激社群教師的動能,「連結內外部資源與支援(校際交流),最終創造學校優勢與發展學校特色。」(林國楨,2012)。

3.課程實施與提升轉化時期

隨著行政更替,社群又面臨到領導的問題,在林國楨教授的指導下,改以由社群成員出任的「群長」負責社群的經營運作,在此時期社群成員已能依據學校願景提出相扣合的特色課程架構,勇於嘗試創新,設計出九大面向的課程,成員間扮演同儕教練的角色,彼此備課、議課,並提供彼此教學的輔導,同時於高三多元選修的空間中進行實際的一學分的授課,授課情況作為課程的修正與省思。

(二)臺灣大道特色課程內涵

從計畫執行初期以各學科召集人一起進行特色課程的研發,到社群以超越科目界線的方式來做課程設計,教師們深知高中學科的分科阻礙了學生對社會環境的認知,學生的真實生活是無法用學科的一一支解,因此高中學生若是僅用片面的知識去對應社會和己身問題時,自然無法產生情感、歸屬感,於是社群不以學科為導向,而以「跨域」、「生活」作為內涵,

將臺灣大道特色課程的核心聚焦在「中港學,愛中港,從中港展翅,為人生領航」,唯有跨越現有課程架構下的科目藩籬,才會是立體的、流動的、成長的課程。

1.臺灣大道特色課程的九大面向

為何取名為「臺灣大道」作為特色課程的名稱?教師們在研發設計之初,觀察臺中市的文化蘊涵與交通動線的關係,教師們認為交通是學生生活其中的重要指標,要在成長過程中與這個城市互動累積的經驗,即會對臺中產生感情連結,熟悉的情境形成安全感和歸屬感。這樣的空間培養了我們的認識論,如此,就要用更宏觀的角度出發,因此臺灣大道特色課程便以交通幹線的概念結合都市的發展進行課程地圖規劃,其範圍並侷限在臺灣大道這條道路,而是結合它的陸海空交通的意象,以「民、意、學、愛、食、衣、住、行、康」九大面向去開展課程,引領學生認識家鄉,愛台中,對社會產生認同感,有能力化解衝突與矛盾以同理心尊重關懷他們,讓社會更加和諧,擁有更開闊的視野與遠見。

2.共創學校願景與建構學生圖像

透過特色課程的研發,進而發現學校特色,凝聚教師的力量來發展特色課程,透過專業對話的溝通過程,找到中港高中的機會點,形成中港高中的優勢,學校願景「Make A Wish:智慧、獨立、遠見、健康快樂」便在其中淬煉出來。而社群從也從設計課程的高度提升到審視整體學校的課程地圖,逐一檢視臺灣大道特色課程體現出的新課綱精神,並建構出學生圖像以規劃長期性的學習課程,時數與空間的彈性,資源的整合與拓展,企圖建立課程整體性的目標及教學計畫,讓學生透過課程的學習更加完整、有意義。

3.課程設計與架構

臺灣大道特色課程一開始的研發雖然涵蓋九個面向,但是經歷兩年多的課程試行,以目前研發的情況來看,開發出來的課程並非是一門課程對應一個面向,隨著105學年凝聚出的學校新願景「Make A Wish」後,緊接著盤點出學生圖像港生五力(傳愛行動力、知識探索力、智慧生活力、社群活動力、夢想實踐力),臺灣大道特色課程也重新思考它的定位,提升到校訂必修的層級,課程得緊扣著願景與學生五力,於是臺灣大道特色課程又有新的整併與調整。依據歷年來臺灣大道特色課程開課名稱與九面向的對應,可以發現在「吾愛梧棲」的向度中有兩門課可學生選擇,此外「台中著衣」的面向也尚未開設任何課程。再者,依據開課的情況與穩定度來說,有四門課「愛自拍」、「大學之道」、「愛語無限」、「即食行樂食在好玩」並未在106學年第二學期開課。

4.臺灣大道特色課程各門課的內涵

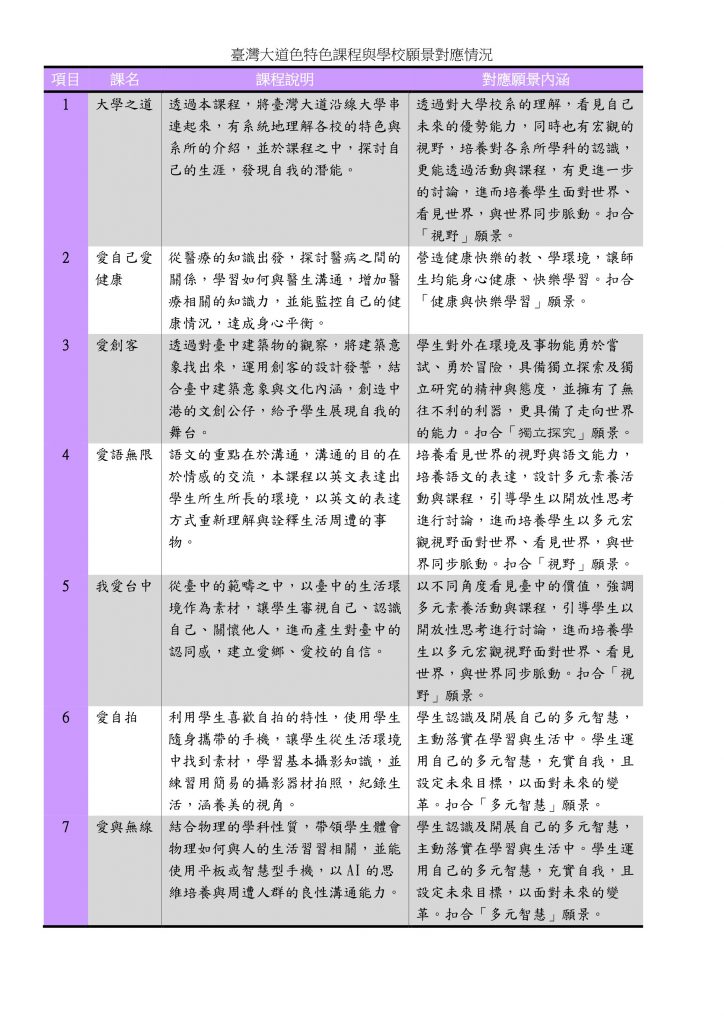

中港高中願景的「適性、創新、品德、卓越」到「多元智慧、獨立探索、視野、健康與快樂學習」,這段變化衍生的過程中,凝聚更多老師的力量,臺灣大道特色課程也更具焦,並修正為更扣合願景與學生圖像的特色課程。其課程內容與對應的願景內涵如下圖。

(三)臺灣大道特色課程的回饋紀錄

1.臺灣大道特色課程教師的觀議課省思–「以學生為主體,聚焦學校永續經營」

我們試著訪問教師與從歷年來臺灣大道特色課程的文件資料裡,分析教師對臺灣大道特色課程的意義。教師們認為本校發展「臺灣大道特色課程」,跨越各科目,以整合的方式研發,其中對大的特色是教師們拋棄以往的教科書文主軸的課程,轉而思考以學生為主體,將學生的生活空間納為是課程主軸。

教師們表示當初設定以臺灣大道作為課程的研發本校的特色課程之際,便已思考應以學校願景作為課程的發想,而社群的老師皆依據願景發想和核心素養進行研發,過程中聚焦與討論多次,但教師關注的還是「我們想要學生得到的是什麼?」。

不過,因為學校編制的關係,學校的規模小,教師編制也少,當進行特色課程授課時,教學的教師會受到上課時段安排的箝制,因此師資的支援上有比較大的壓力,目前,社群在會議中也討論到協同合作處理方式,另外也積極開發課程師資培訓的研習課程。

2.臺灣大道特色課程觀察者的觀議課省思–「重視教育的意義,保有教學熱忱」

透過有規劃的工作坊與講座,讓社群成員清楚與釐清中港高中特色課程的內涵,而掌控中港高中特色課程研發模組的執行方式,隨時提出執行的困難與教學智慧,型塑出對 107 年新課綱的課程規劃。我們找到的課程觀察資料有他校教師、本校教師,以及彰化師範大學師培生的檔案,觀察者對臺灣大道特色課程的教學省思紀錄大多表示臺灣大道特色課程的內容

很有趣,也肯定每個老師都有設計課程的能力,若老師可以從生活經驗中帶給學生收穫,這課就會具有生命力,教育現場中凝聚學校共識的教師專業社群,會成為支持學校課程發展重要的力量。

觀察者的角度,看到臺灣大道特色課程的教學是運用全校的力量,重視教育的真正意涵,更肯定教師的教學熱忱,其實,以身作則,做學生最好的榜樣,當老師願意拋開舊有的窠臼去學習時,學生也會受到老師的影響,有 75%的觀察者表示受到鼓舞,認為自己也可以落實在自己的教學上,另外也有 62%觀察者認為,他們在觀察臺灣大道特色課程之中,發現教師

在課程中充分進行對自己檢討與反思,顯得十分可貴。

3.臺灣大道特色課程同學的回饋–「適性選擇,將學習與生活結合」

學生們的回饋中,他們對於自己可以依據自己的興趣選擇選修課程表達滿意與喜悅,他們也藉由臺灣大道特色課程更關心周遭的人事物,並且更了解學校的資源、環境,給予認同,雖然高三的課業壓力大,但他們也藉由選修得到休息與宣洩,讓他們將學習與生活結合。中港高中當屆修課學生有198人,抽樣60位學生進行自評,扣除2份無效問卷後,各項願

景素指標分數,每一項最高為十分,教師設定教學有效為75分。其結果,臺灣大道特色課程學生的願景素養指標自評分數為79.8,高於教師設定教學效能之分數75分。

參、結論

目前臺灣大道特色課程被安排在高三階段,因此高一的我們尚未接觸到這個課程,但是因為對學校的特色課程有興趣,因此藉由本次的小論文來認識學校的特色課程。學校原本就已經規劃用臺灣大道特色課程作為校本課程,校本課程又比多元選修有更多的條件限制,未來高一的學生就可以選修到臺灣大道特色課程。

其實,當我們開始小論文時,才真正發現原來課程設計是這麼困難,要結合不同老師,又要引入校外資源,老師們除了一般學科授課之外還有很多的時間要研發、開發課程,另外,也是學生角度不會看到的地方,就是學校行政的協助,校本特色課程的進行不單是一個老師的事,必須結合內外部的資源,才能順利研發和開課。

(省略引註資料)